Wie kann die Einführung eines BGM gelingen?

Damit ein BGM nachhaltig wirksam wird und sich nicht in Einmalaktionen erschöpft, braucht es Ziele. Man weiß aus der psychologischen Forschung mittlerweile sehr gut, wie Ziele sehr zentral menschliches Handeln ausrichten und steuern. Tipps für eine gelungene Einführung.

Obwohl Themen wie KI und Digitalisierung das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) in der jüngeren Vergangenheit in den Hintergrund gedrängt zu haben scheinen, ist dessen Relevanz vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und steigender AU-Zahlen nach wie vor groß. Die aktuellen Statistiken der Krankenkassen (z. B. Techniker Krankenkasse, 2025) sprechen Bände.

In unserem Beitrag in der HR Performance 3/2024 haben wir ausführlich darüber berichtet, welche Handlungsfelder zu einem ganzheitlichen BGM beitragen. Bevor man sich jedoch mit dieser Frage beschäftigt, muss ein BGM überhaupt erst einmal eingeführt werden. Wie das gelingen kann, soll Gegenstand dieses Beitrags sein.

Erste Schritte auf dem Weg zum BGM

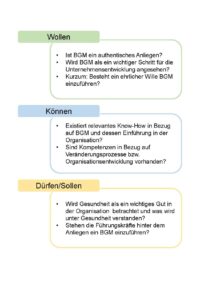

Zu Beginn der Überlegungen, ob und wie ein BGM eingeführt werden kann, kann man sich an den Erkenntnissen der Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) orientieren. Nach dieser Theorie wird eine Handlung (hier: die Einführung eines BGM) maßgeblich davon beeinflusst, ob eine entsprechende Intention gebildet wird. Dies hängt, vereinfacht ausgedrückt, von drei Komponenten ab: dem Wollen, dem Können und dem Sollen/Dürfen.

Wollen

Die erste Frage ist, wie stark die Motivation (Wollen) ist, ein BGM einzuführen. Für wie notwendig wird dies von der Leitungsebene erachtet und wie viel Unterstützung erfährt das Vorhaben von den zentralen Akteuren der Organisation.

Können

Können adressiert die für die Einführung eines BGM notwendige Kompetenzen. In unserem Fall bezieht sich dies z. B. auf BGM relevantes Wissen und Kenntnisse über die Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen.

Sollen/Dürfen

Sollen/Dürfen spiegeln die normative Komponente in diesem Zusammenhang wider. Hier wäre u. a. die Frage zu klären, welchen Stellenwert Gesundheit im Unternehmen hat, welche Vorstellungen über den Gesundheitsbegriff vorherrschen und in welcher Gesundheitspolitik sich diese Aspekte äußern.

Was bedeutet das nun konkret? Wie bei eigentlich allen Aktivitäten in einer Organisation kommt es dabei auf Personen an, die hinter dem Vorhaben stehen und dieses mit Engagement vorantreiben.

Zusätzlich steht im organisationalen Kontext immer auch die Ressourcenfrage im Raum und damit eng verbunden der potenzielle Nutzen.

Abbildung 2 zeigt die ersten Schritte zur Einführung eines BGM schematisch auf. Wichtig zu betonen ist der Grundgedanke, dass nach diesen initialen Schritten ein Übergang in einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus erfolgt.

Schritt 1: Fällen einer grundsätzlichen Entscheidung

Zu Beginn ist die oberste Leitungsebene in der Pflicht, ein klares Commitment für die Einführung eines nachhaltigen BGMs einzugehen. Denn nur auf dieser Ebene kann über die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, die Einführung relevanter Prozesse, Strukturen und Kommunikationswege entschieden werden. Im Zuge dessen kann es je nach organisationalen Gepflogenheiten sinnvoll sein, über eine entsprechende Betriebsvereinbarung nachzudenken.

Darüber hinaus müssen die Führungskräfte als Multiplikatoren und Unterstützer für das BGM gewonnen werden. Ergänzend ist es unabdingbar, engagierte Personen unabhängig von der Hierarchieebene zum Mitmachen zu bewegen, die dem Thema BGM ebenfalls eine hohe Bedeutsamkeit beimessen. Dies können Personen sein, die entweder an Schlüsselstellen in der Organisation sitzen oder durch ihr Standing andere überzeugen können.

Schritt 2: Schaffung interner Strukturen

Bevor man sich Gedanken über (weitere) konkrete Maßnahmen machen sollte, ist es lohnenswert, interne Strukturen aufzubauen, die den BGM-Aktivitäten ein stabiles Gerüst verleihen. Oft ist es in der Praxis zu beobachten, dass einzelne engagierte Personen Aktivitäten anstoßen, diese jedoch als Einzelaktionen früher oder später im Sande verlaufen. Dies liegt meist an ungeklärten Ressourcenfragen. Welches Budget steht zur Verfügung und gibt es personale Ressourcen?

Neben diesen sehr zentralen Fragen scheitern BGM-Aktivitäten gerade in einer frühen Phase oft an nicht geklärten Verantwortlichkeiten. Wer kümmert sich um die Durchführung, die Überwachung und die Evaluation? Hier empfiehlt es sich, früh einen Arbeitskreis Gesundheit oder eine andere Form eines Steuerungsgremiums zu gründen. Damit wird die Verantwortung expliziert und als offizieller Teil der Organisation zu einer wahrnehmbaren Struktur.

Schritt 3: Erarbeitung von Zielen und Leitlinien

Damit ein BGM nachhaltig wirksam wird und sich nicht in Einmalaktionen erschöpft, braucht es Ziele. Man weiß aus der psychologischen Forschung mittlerweile sehr gut, wie Ziele sehr zentral menschliches Handeln ausrichten und steuern.

Wichtig bei der Formulierung der BGM-Ziele ist die Einbettung in die Unternehmensziele: Was soll das BGM erreichen? Welche Zeithorizonte werden angesetzt? Welche Maßnahmen sollten, wann durchgeführt werden? Hier sollte auf Kongruenz geachtet werden, denn auf Dauer wird ein BGM nicht wirken und überleben können, wenn BGM-Ziele und Unternehmensziele gegeneinander wirken.

Nun stellt sich die Frage, welche Grundlage eine solche Zielformulierung haben kann. Hier geht es nicht mehr um eine Grundsatzentscheidung (wie in Schritt 1), sondern um die Frage nach konkreten Maßnahmen, die Schritt für Schritt in einem vorab definierten Zeitraum erarbeitet werden sollen. Um eine fundierte Grundlage dafür zu haben, empfiehlt es sich, eine erste Ausgangsanalyse durchzuführen. Adressiert werden sollte dabei zum einen der Status quo der Gesundheit in der Organisation und zum anderen, welche gesundheitsbezogenen Handlungsfelder bereits adressiert werden. Wer bestehende Aktivitäten und vorhandenes Engagement einbindet und weiterentwickelt, zeigt Wertschätzung und fördert die Beteiligung der Mitarbeitenden.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag aus der HR Performance 3/2025.